葛西啓之と文学 by葛西啓之

日時:平成30年12月27日

執筆者:葛西啓之

タイトル:葛西啓之と文学

みなさまこんにちは。葛西です。

本日は6回目のヒストリーレポートを書きたいと思います。

時は2007年。

わたくしが大学3年生の時のお話です。

さて、2007年に佐藤くん・萩原くんが加入し、当初4人で始まった和太鼓彩も総勢7名に。

演奏も、東京大学五月祭や駒場祭の他、地域のイベントなどにも呼んでいただけるようになり、徐々に活動の幅を拡大させていたのでありました。

加入当初の佐藤くん。

加入当初の萩原くん。

さて、当時の演奏の話をしようかなーなんて思っていたのですが、相変わらずこの頃は写真が非常に少ないので・・・

また、佐藤萩原の加入エピソードについては彼らがいずれ語ってくれる気もしますので笑、本日は少し脱線して、葛西個人の学生時代について語ろうかと思います。

その名も、「葛西啓之と文学について」です。

いえーい。ドンドンパフパフ。

・・・なんかこう書くとものすごいカッコ良い文学青年のように思えますが、正直、ものすごく不真面目な学生で、当時は大学にもほとんど行ってませんでした。。。しかしそれでも、文学を通じて学んだこと、文学を通じて彩に影響を及ぼしたことがいくつかありますので、今日はそんな話をしたいと思います。

さて、東京大学は1〜2年生の間は駒場キャンパスに通い、どの学部に入学しようと「教養学部」という部類に所属します。文科・理科によって基本的な授業はもちろん違うんですが、それだけにとどまらず一般教養を身につけてほしい、という大学の方針のもと、最初の2年は割と幅広い学問を学ぶんですね。

そして3年にあがってから学科に分かれて、専門的な学問を学びます。

私はと言いますと、「文学部日本語日本文学(国文学)専修課程」という学科に進学しました。

なんともややこしい名前ですが、簡潔に言うと、夏目漱石先生とか芥川龍之介先生とか、はたまた紫式部とか、いわゆる「日本文学」を全般的に学ぶ学科です。

なぜこの学科に進学したかと申しますと、そう、「国語の教員を目指していたから」であります。

実はですね、私は中学生の時から「教員になりたい!」と夢を持っていまして、その中でも、国語の教師を目指していたんですね。

本大学で国語の教員免許を取るには、国文学科に進学しないといけなかったので、当時の私はものすごーーーーく読書が嫌いだったにも関わらずこの学科に進学したわけです。

そんなこんなで進学した文学部国文学科。

太鼓のことしか頭にない超不真面目学生の私は、進学した日のオリエンテーションで地獄の底に落とされます。

同じく文学部に進学した周りの学生が、なんというかもう、想像以上に猛者揃いだったからです。

芥川龍之介先生や夏目漱石先生といった有名どころはもはや当たり前、読んでいないなんて頭オカシイ。

出てくる話題は泉鏡花先生とか武者小路実篤先生とか、当時の私からしたらお名前すら存じ上げないような方々の話ばかり。

さらには源氏物語の原文を巻物で読んでいる人なんかもいて、

「こ、これはとんでもない世界に来てしまったな・・・」と絶望したことを覚えています。

当時の私は本当に読書が嫌いで、有名どころすら読んでいなかったわけでありますので、それはもう、地獄の日々が始まりました。

教授に「なぜ君みたいなやつがこの学科にきたんだ。卒業したければ最低限1日3冊読みなさい。さもなくば退学」とまで言われ、ひたすら読書に明け暮れました。

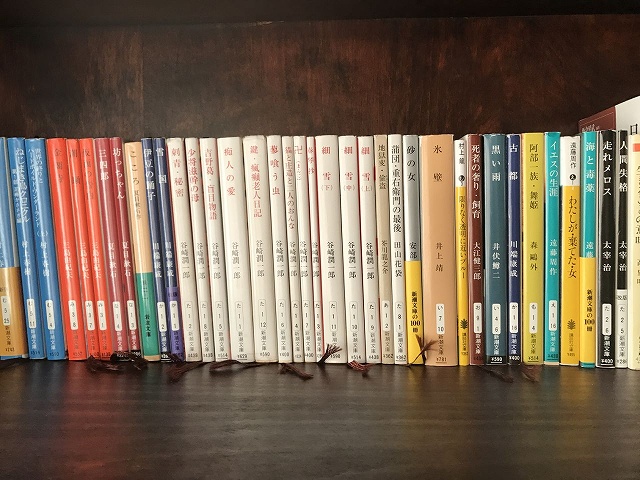

今思い返しても当時の読書地獄は苦痛の日々でしたが、その中でも私の心に突き刺さっている本を紹介したいと思います。

一つは遠藤周作「わたしが・棄てた・女」。

これはなんと言うんでしょうね、世の中のタブーに触れた作品で、ここまでやるか、というくらい主人公の女性が悲惨な目にあう話です。読んでいて心がどん底まで落ちていくほど悲しい物語なんですが、今でも深く胸に残っている作品であります。

そしてもう一つは、谷崎潤一郎「細雪」。

これは言わずと知れた名作ですね。

私は卒業論文を谷崎潤一郎をテーマに書きましたので色々な作品を読んでいたのですが、なんというか、細雪だけ異質な感じがして、文体と情景の美しさに心を打たれたことを覚えています。

さて、そんな怒涛の読書生活を送っていたのですが、本を読んでいるだけでは学問になりません。やはり「研究・学問」でありますから、本を通じて、作者が何を伝えたかったのか、その本にはどんな社会的価値があるのか、を論にまとめないといけないわけです。

この作業がまたしんどいものでありまして、答えのない「作者の意志」をひたすら探り、喧々諤々と議論する、というなんとも掴み所のないふわふわした戦いを行う毎日でした。

これに一体なんの意味があるんだ?

本の意味なんて、読んだ人それぞれが好きに感じ取ればいいんじゃないの?

なんて思っていたのですが、この時に教授から、人生を左右する有難いお言葉を頂戴致しました。

「結論なんてどうでもいい。要は、私を説得できるかどうかだ」

と。

いやはや、なかなかに重く、深い言葉です。

今でこそメンバーから「葛西は血も涙もない」とか「感情がない」なんて冗談まじりに言われていますが、当時の葛西青年はまだまだ純粋で、自分の目に見えている世界が絶対的正義だと疑うこともなく信じ込み、自らの正義を全うするために迷うことなく感情的に走り抜ける。

そんな、少年漫画の主人公みたいなやつだったんですね。

そんな時にいただいたこの言葉。

どんな結論であろうと、人を納得させたやつが正義だ、と。

当時の葛西青年にとってこれはなかなかに衝撃的な言葉で、もちろん、和太鼓彩にも大きな影響を及ぼすこととなります。

これまで自分がやってきた太鼓表現はあくまで自分の中での正解なのであって、そこには何の説得力もないのだ、と。

それを感情的に押し通し続けることはいずれ軋轢を生み、団体の崩壊に繋がりかねない、と危機感を抱くようになりました。

恐らくこのあたりから、「リーダー」としての振る舞い方が変わったように思います。

感情的に「俺の背中についてこい!」という感じのやり方から、極力全員で話し合い、自分の意見を通したい時はとことん理詰めで説明する。

太鼓という正解のないものに対して、理詰めで「正解と思われるもの」を探しに行く。

僕がリーダーとして現在も大切にしているスタイルが確立された、青年期の大きな出来事でした。

振り返ると、学生時代にそういうスタンスを確立できたからこそ、「和太鼓」という答えのないものと向き合いながら、13年間、大きな喧嘩もなく団体が存続できているのかもしれません。

さて、今回もほとんど文字だけの、しかも超堅苦しい話になってしまいましたが、「いかなる時も感情的になるな」という和太鼓彩の鉄の掟のルーツについて、本日はお話しさせていただきました。

一見無関係に見える文学と和太鼓。

世の中何がどう役に立つのか、分かりませんね。

最後に太宰治先生の有難いお言葉をお借りして、締めたいと思います。

学問なんて、覚えると同時に

忘れてしまってもいいものなんだ。

けれども、全部忘れてしまっても、

その勉強の訓練の底に

一つかみの砂金が残っているものだ。

これだ。これが貴いのだ。

勉強しなければいかん。

ではでは、今日はこのへんで。

ばいばーい。

この記事へのコメントはありません。