夜は短し、走れよ和太鼓奏者〜全国ツアー「衝動Ⅱ」〜 by渡辺隆寛

日時:令和2年12月17日

執筆者:渡辺隆寛

タイトル:夜は短し、走れよ和太鼓奏者〜全国ツアー「衝動Ⅱ」〜

原点、そして「進化」!

2012年に行われた初のツアー作品「衝動」をベースに、

パワーアップさせた作品。

「太鼓が好きだ。太鼓を叩きたい。太鼓を通じて世界を変えたいー」

そんな純粋な気持ちを、がむしゃらに表現した「衝動」。

和太鼓彩が10年間で培ったものの全てが込められた、集大成公演。

今回はどどんとその公演を振り返りたいと思います!

初演:2015年 4月18日

<第一幕>

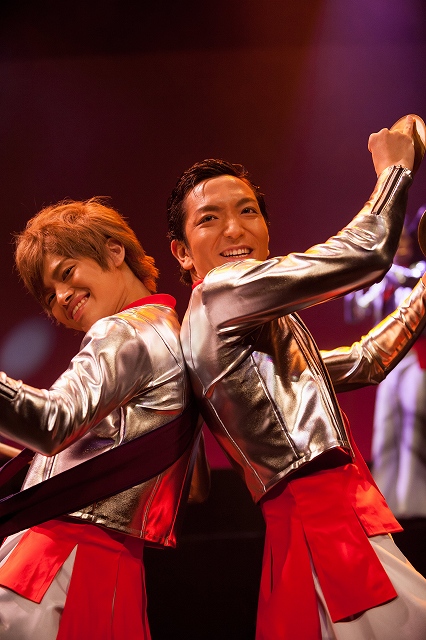

◆Be Ready.

【Be Ready.(衝動Ⅱ)】定点カメラ(和太鼓グループ彩 -sai-) [Japanese Drum Group “SAI”]

冒頭は、この「衝動Ⅱ」のために作られた一曲。「Be Ready.」

全国ツアーへの「準備はできている!」

そんな思いを込めて演奏しました。

これまたこのツアー初お披露目衣装、通称「銀ジャケット」を身に纏い、

「近未来感」や「アーミー、軍隊」ぽさを演出。

組み太鼓って、全員がユニゾンで叩くことが多くて、それも和太鼓ならではの迫力なんですけど、

ある種、未来の組み太鼓というか、

新しい和太鼓の形を表現した一曲でした。

そして、メンバー紹介も兼ねたこの曲は、各個人にもスポットが当たった一曲。

クールにキザに叩くこの曲はまさに僕にもってこいの曲で、僕の中では和太鼓彩楽曲の中でも1、2を争うほど好きな一曲です。

特にこの曲のキザさは、KAT-TUNの亀梨さんを参考に猛練習しました。

独特のエロさというか、目線でイチコロにする感じ、本当に亀梨さんには何度骨抜きにされたことか…

Be Ready.について葛西さんからは、

「この曲はなべっちの得意な表情だよ」とお褒めの言葉をいただき、今でも思い出の一曲です。

原曲バージョンのこの振り返りは、本当に気持ちいんですよねえ〜

◆祭宴

和太鼓グループ彩 -sai- 「祭宴(ソロまわし)」

Be Ready.の整然とした印象から一変。

華やかに、明るく振舞うは和太鼓彩の定番曲「祭宴」。

衝動Ⅱアレンジver.でお届けしました!

この曲は普段演奏している「和」のテイストが強い「祭宴」を、

裏ノリにすることで、身体で乗っていただけるような一曲に!

担ぎ桶太鼓は、両面を跳ねるように打つことで、

サンバのような、ダンスのような、一曲に仕上げました!

僕のソロのポイントは「縦横無尽」

広い舞台でのソロということで、空間をうまく使えるように意識して披露。

腕をより大きく伸ばし、より高く跳び、より大きく一歩踏み込む。

我ながら可愛くポップなソロですねえ。

昨今、早打ちが正義みたいな風潮がありますけど、ソロって自己表現なわけですから、

こういう魅せ方の演者が和太鼓界に増えてくれるといいなあって思います。

◆からくり

【からくり(衝動Ⅱ)】定点カメラ(和太鼓グループ彩 -sai-) [Japanese Drum Group “SAI”]

きました、隠れた名曲「からくり」。

バチを一本片手に、メンバーがからくり人形に扮して演舞する一曲。

次第にからくりたちは暴走しだし、最後には壊れてしまう。

カタカタ…カタカタ…

と聞こえてきそうなその演舞はまさに見る人の心を奪いました。

無表情なのに、鬼気迫る演奏。

純粋に諸先輩方がカッコ良かった…

令和の時代にLiberationが復活できたので次はこの曲を狙っています。笑

話変わるんですけど、僕葛西さんの茶髪パーマが本当に大好きなんです。

本当ですよ!本当に!!笑

◆ペンギンファイト

和太鼓グループ彩 -sai-「ペンギンファイト」(ツアー新世界)

そして、お馴染みのコント曲「ペンギンファイト」

二人の奏者が、互いに軽快なソロバトルを繰り広げる一曲。

当時は代表と副代表がこんな曲を披露する!というギャップで会場を沸かせました。

年月が経ち、中堅となった僕が新世界ツアーで披露することになろうとは思ってもみなかったであろう。笑

改めて思う、先輩方は何をやらせてもかっこいいのじゃ…

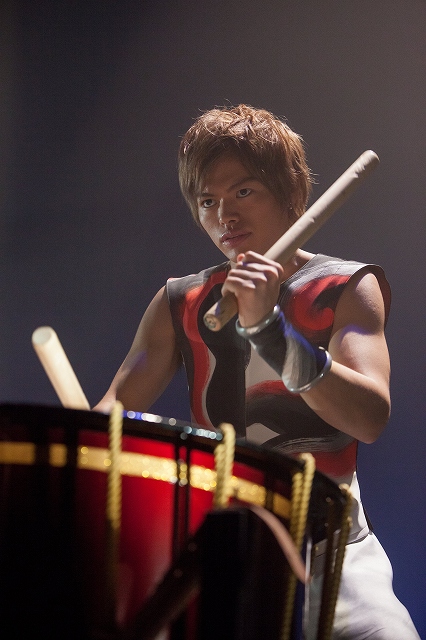

◆KAINA

【KAINA(衝動Ⅱ)】定点カメラ(和太鼓グループ彩 -sai- ) Japanese Drum Group “SAI”

「衝動」ツアーの第一幕最後を飾った曲は「叶」

それと対になるようにパワーアップしたのが、「K A I N A」である!

広い舞台、横一列目一杯に太鼓を並べ「三個打ち」を披露。

全公演、全会場、大歓声を浴びました。

今まで、メンバーの個性を重んじていた当団体、

この演目を皮切りに「揃える」意識をより強く統一し出しました。

姿勢、腕の上げ方、高さ、その全てが今でもこの衝動Ⅱを基準にルール化されております。

迫力を出しつつも、その表情には笑顔。

「太鼓を叩けている」そんな解放感を表しているのです。

ちなみに僕が大雷山を前列パートで叩き始めたのは、なんと衝動Ⅱから(!)

だから、この公演の時は誰よりもできていなかったので、本当に練習しました。

何を隠そう、この頃はまだ置き一個打ちが苦手で、苦手で…

そういう点では、結構印象深いですね。

<第二幕>

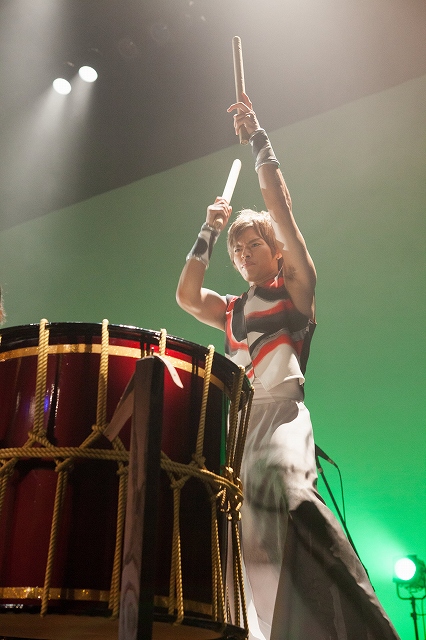

◆二心不乱

【二心不乱(衝動Ⅱ)】定点カメラ(和太鼓グループ彩 -sai-) [Japanese Drum Group “SAI”]

さて、第二幕目。

重々しい空気の中、大太鼓が2基。

何を隠そう、この公演のために大太鼓を1基新たに買ったのです…!

漢二人の背中から醸し出されるその空気には、僕らも圧倒されました。

対になった大太鼓は、それぞれ「縦」と「横」を意識して打ち込み。

その二人を引き立てるように、僕ら若手が音圧を加えていきました。

今まで「三心不乱」は我武者羅に打ち込んでいただけに、

「同じ曲で違う表現をする」ことにすごく戸惑った覚えがあります。

いろんな表情を変えていくのもまた、「演者」。

間違いなくこの曲も、僕の中でレベルアップした曲の一つでした。

なかなか見てるだけだと、わかりづらいんですよね。

音の説得力、とでもいうんでしょうか。

一打の優しさを覚えました。

◆タンバリンリン〜Beaters

これはもう大変です。

あの、「しおさい」というお笑いコンビ(?)が体を張って会場を笑いの渦に巻き込みました。笑

和太鼓彩といえば「楽しい」。

僕たちの原点を忘れずにしていきたい一曲。

これもまた令和の時代に、僕がこの衣装を切ることになるとは思わなかったので、本当人生って何があるかわからないですね。笑

(詳しくは彩TIMESのチャッパッパをご覧ください!)

見てください、僕たちの表情。笑

そして Beatersは、ジャズ調の緩い裏ノリの一曲。

これも僕が好きな一曲で、自粛期間中にはひとりでセルフカバーしてしまいました☺️

あえてリンクは載せないので、気になった方はYouTubeを検索してみてください。笑

◆奏

【奏 (衝動Ⅱ神奈川公演)】定点カメラ(和太鼓グループ彩 -sai- ) Japanese Drum Group “SAI”

さあ、なんと言っても外せないのは「奏」

「衝動」と名の付く公演では欠かせない一曲です。

実は30分尺の印象が強すぎて、「衝動Ⅱ」もショートでしょ?と言われがちなんですが、

意外や意外、この曲もしっかり「奏」してるんです。

1部を中心メンバーが基礎づくり、2部から若手中堅が押し上げてくる。

この構図がたまらないんです。

「奏」は、本当に苦労しました。

一曲の中にメッセージ性が強く含まれている分、それを補強するように伝える表情や目線をどうすればいいか。

いろんな方のご指摘の元、何度も何度も練習しました。

思えば、衝動ツアーの時、先輩方は学生。

当時の状況と重なるように、僕も学校に通いながらこの公演に参加。

「太鼓を叩きたい」という想いは、負けていなかったと思います。

そして、幸いにも僕の時は「全国ツアー」。

ここまで来るに当たって、いろんな方のお力添えのもとこの舞台が成立しました。

もちろん中心メンバーも含めて。

その想いを、涙を、知っていたからこそ、妥協できなかった。

より多くの方に、和太鼓彩の想いを、舞台を、楽しいを!お伝えしたいなと。

若干の荒さがこの曲の魅力です。

いい舞台とはお綺麗なだけじゃありません。

想いをきちんと伝える、そんな舞台が僕は素敵だと思います。

「奏」が終わった後は、いつも腕が震えます。

練習不足?否。

自分の限界を超えて打ち込むのが「奏」なのです。

酸欠になりながらも、何を打っているかわからなくなりながらも、ただひたむきに目の前のお客様に感動を届ける。

その全力さが「奏」なのです。

オンラインライブで、WiNGSが、もちろん僕らが、

このコロナ禍で抱いた「やっぱり太鼓が好きで、叩きたい」という「衝動」をぶつけた「奏」。

皆様の目にはどう映っていたでしょうか。

酷く悲しむこともあれど、それを乗り越える「楽しさ」を僕らは知っている。

やっぱりこの曲を通して、僕らを好きになってくださった皆様に幸福感を感じて欲しいし、一緒に楽しい人生を歩んでいきたい。そんなふうに思います。

語りすぎですか?笑 いいですよね。笑

でも本当です。

僕の夢は、「誰かを笑顔にすること」

そりゃ生きてれば辛く苦しい時もある。

そんな時に僕らがそばにいて、少しでも心が軽やかになってくれたら、

それ以上の喜びはないな、って。

エンターテイナー冥利に尽きるな、って。

それがこの「奏」なんです。

◆奏スペシャルver(アンコール)

奏(SAI ALBUM)

やり切った…

その哀愁や郷愁を、爽やかな笑顔にのせて披露しました。

奏を演奏した後にだけ、この曲の良さがでます。これがライブです。

ここももちろん練習しましたが、本番以上のものは練習では出ませんでしたね。

一本のライブは大体2時間程度。

でもそこに費やした時間は計り知れません。

ライブ、作品とはそれほどまでに重い想いが詰まっていると思います。

受け手の皆様にそれを全て承知で見ろ!なんていうつもりはさらさらありませんが、

ライブができなくなった今だからこそ、作品に対する想いを是非知っていただけたらなと思い執筆しました。

楽器が良くても、曲がよくても、結局叩いてるのは“人”で、その“人”の想いをいかにうまく伝えられるか。

それが今後の、永遠の課題なのかな、と思っております。

是非そんなことを注視しながらご覧になっていただければと思います。

それでは、今日はこの辺で。

この記事へのコメントはありません。